home -> Difficoltà di comprensione dei testi -> L'importanza del contesto -> Significato e senso delle parole -> L'esperienza soggettiva di capire -> Tessere le frasi tra loro -> Uno scarso uso di inferenze -> Il ruolo della memoria di lavoro -> Reti semantiche ed ampiezza del vocabolario -> Difficoltà di linguaggio e difficoltà nella comprensione del testo -> Strategie metacognitive -> Bibliografia

|

Nella comprensione del testo la mente umana compie operazioni estremamente complesse, integrando il linguaggio con la conoscenza delcontesto. Senza la conoscenza del contesto ogni frase risulterebbe non interpretabile e ambigua.

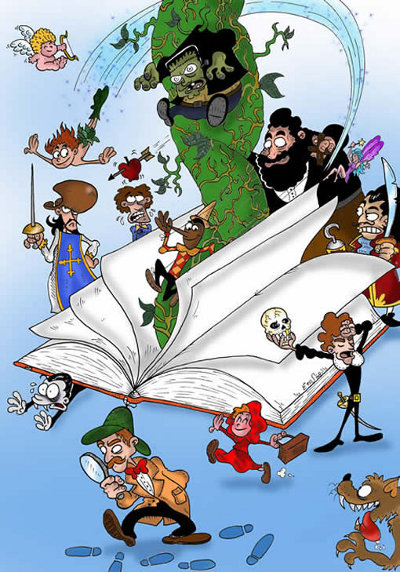

Quando leggiamo un testo c’è invece una situazione paradossale. Pensiamo a un testo narrativo: non abbiamo un interlocutore, sappiamo ben poco degli scopi e delle intenzioni dei personaggi. Non c’è una situazione preesistente che faccia da “contesto” alle parole: tutto (o quasi tutto) deve essere creato attraverso il linguaggio. Dobbiamo usare le frasi del testo per costruire un contesto nella nostra mente: immaginare una situazione, ipotizzare scopi e intenzioni dei personaggi, identificare le loro azioni comunicative, immaginare le loro emozioni |

| Ora apriamo un libro insieme, cerchiamo di intuire qualcosa sulla comprensione del testo prima di affrontare le teorie elaborate dagli psicologi. Il libro ha un titolo: “La lingua salvata”, e un sottotitolo “Storia di una giovinezza”. Sappiamo già qualcosa: stiamo per leggere una storia, si parlerà forse di un bambino che cresce. |

|

|

Ciò che hanno scritto alcuni studenti universitari dopo aver letto il brano riportato nel riquadro 1 "Dal libro di Elias Canetti La lingua salvata" mostra una notevole varietà di interpretazioni. Qualcuno ha immaginato una bambina e altri un bambino; qualcuno ha pensato che si trattasse di un sogno, altri di un ricordo. Molti hanno pensato che il bambino venisse traumatizzato, altri che si trattasse di uno scherzo anche se di pessimo gusto. Come mai tutte queste diversità? Ritorniamo alla nostra affermazione di partenza. Nella lettura abbiamo usato il riconoscimento delle parole scritte per accedere a un’area di possibili significati, ma il senso che ogni parola assume nel testo è fornita dal contesto che abbiamo costruito nella nostra mente. Questo contesto è in parte diverso per ogni lettore. |